XVII столетие оказалось удивительно благоприятным для развитияхудожественной

культуры. Оно

стало не только веком науки, но и веком искусства. Правда, с учетом того

обстоятельства, что расцвет науки еше только начинался, тогда как искусство уже

достигло своего апогея. Тем не менее пока еще небо над ним ясно и безоблачно.

Его престиж в обществе необычайно высок. По числу великих художников XVII в.,

видимо, превосходит все остальные, включая Возрождение. Причем если в эпоху

Ренессанса Италия в области искусства не знает себе равных, то в XVII в.

искусство переживает подъем во всех европейских странах, а Франция теперь

смотрится предпочтительнее.

Как и другие области культуры, искусство испытало воздействие дифференциации.

Его обособленность становится все более рельефной и отчетливой. Даже связь с

религией заметно ослабляется. Вследствие этого религиозно-мифологические сюжеты

избавляются от излишней патетики, наполняются глубокой жизненностью и

естественностью.

Другим следствием дифференциации является то, что среди художников

исчезают универсальные личности, характерные для эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи был не только гениальным художником,

но и великим ученым, мыслителем, изобретателем. Пусть и в меньшей мере, но то

же самое можно сказать о Л. Альберти, Ф. Брунеллески. Пьеро делла Франческе, Ф.

Рабле и др. Теперь такие масштабные фигуры становятся редкостью. В то же время

наблюдается усиление субъективного начала в искусстве. Оно проявляется в

возрастающем числе ярких индивидуальностей, в большей творческой свободе и

смелости, широте взгляда на вещи.

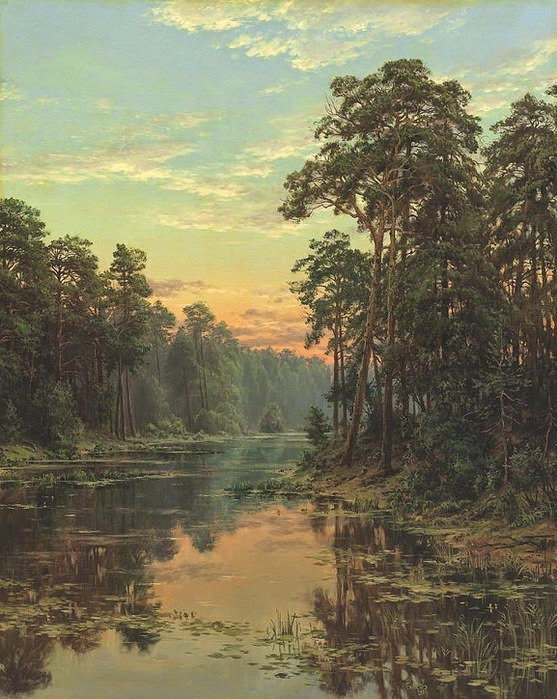

Внутри искусства также идет процесс дифференциации, изменяются

существующие жанры и возникают новые. Вживописи полностью

самостоятельными жанрами становятся пейзаж и портрет, в котором усиливается

психологизм. Возникают натюрморт и изображение животных. Возрастает значение

оригинальных композиционных решений, цвета, живописности, колорита.

В музыке рождается опера. Создателем этого

жанра является итальянский композитор К. Монтеверди

(1567-1643),написавший оперу «Орфей», которая была поставлена в 1607 г. и стала настоящим шедевром оперного

искусства. Музыка в ней впервые не просто дополняет стихи, но является главным

действующим лицом, выражающим смысл всего происходящего на сцене. Помимо оперы

в музыке также возникают кантаты и оратории.

Главными стилями в искусстве XVII в. выступают барокко и

классицизм. Некоторые искусствоведы считают, что в это же время возникает и

реализм как особый стиль в искусстве, однако эта точка зрения оспаривается,

хотя существование реалистической тенденции признается.

Барокко возникает в конце XVI

в. в Италии. Само слово «барокко» означает «странный», «причудливый». Для стиля

барокко характерны динамичность образов, напряженность, яркость, изящность,

контрастность, стремление к величию, парадности и пышности, к синтезу искусств,

сочетание реальности и иллюзии, повышенная эмоциональность и чувственность.

Барокко явилось стилем аристократической элиты уходящего феодального общества,

стилем католической культуры.

Ярким представителем итальянского барокко является римский

архитектор, скульптор и живописец Л. Бернини

(1598-1680). В

его творчестве воплотились все наиболее характерные черты стиля — и сильные, и

слабые. Многие его произведения оказались сосредоточенными в главном памятнике

католического Рима — соборе св. Петра. Под его куполом, сооруженным великим

Микеланджело, возвышается грандиозное монументально-декоративное сооружение —

тридцати метровая сень, а в алтаре — столь же величественная мраморная кафедра

Петра, украшенная золотом и фигурами, изображающими ангелов и амуров, отцов

Церкви и святых.

Еще более величественным творением Бернини стала грандиозная

колоннада, состоящая из 284 колонн, поставленных в четыре ряда и обрамляющих

огромную площадь перед собором св. Петра. Наиболее значительными скульптурными

работами Бернини считаются «Аполлон и Дафна» и «Экстаз св. Терезы».

Самой знаменитой фигурой европейского барокко является фламандский

художник П. Рубенс

(1577-1640). Его

с полным правом можно назвать универсальной личностью, не уступающей своим

масштабом титанам Возрождения. Он был близок к гуманистам, увлекался классиками

Античности — Плутархом. Сенекой, Горацием, знал шесть языков, включая латынь.

Рубенс не был ученым и изобретателем, но разбирался в проблемах астрономии и

археологии, проявлял интерес к часам без механизма, к идее вечного движения,

следил за новинками в философии, понимал толк в политике и активно участвовал в

ней. Больше всего он любил саму человеческую жизнь.

Рубенс воплотил приверженность гуманизму в своем творчестве. Он

стал великим поэтом жизни, наполненной счастьем, наслаждением и лиризмом. Он

остается непревзойденным певцом человеческой — мужской и особенно женской

плоти, чувственной красоты человеческого тела. Только Рубенс мог с такой

смелостью и любовью передавать прелесть самой плоти, ее нежную теплоту, мягкую

податливость. Ему удалось показать, что плоть может быть прекрасной, не обладая

прекрасной формой.

Одной из центральных тем его творчества является женщина, любовь и

ребенок как естественный и прекрасный плод любви. Данную сторону его творчества

можно увидеть и почувствовать в таких картинах, как «Венера и Адонис». «Юнона и

Аргус», «Персей и Андромеда», «Вирсавия».

Будучи в Италии, Рубенс прошел хорошую художественную школу.

Однако его фламандский темперамент далеко не все принял от великих итальянцев.

Известно, что итальянские мастера отдавали предпочтение равновесию, спокойствию

и гармонии, что позволяло им создавать вечную красоту. Рубенс нарушает все это

в пользу движения. Изображаемые им человеческие фигуры нередко напоминают

сжатую пружину, готовую мгновенно развернуться. В этом плане ему ближе всех

Микеланджело, скульптуры которого полны внутреннего напряжения и движения. Его

произведения также наполнены бурным динамизмом. Таковыми, в частности, являются

полотна «Битва амазонок», «Похищение дочерей Левкиппа», «Охота на львов»,

«Охота на кабана».

В произведениях Рубенса цвет и живописность преобладают над

рисунком. Здесь ему примером служит Тициан. Рубенс не любит слишком четкие

контуры. Он как бы отделяет материю от формы, делая ее свободной, живой и

плотской. Что касается цвета, то художник предпочитает яркие, чистые и

насыщенные тона, наполненные здоровой жизненной силой. Он стремится не столько

к их гармонии, сколько к оркестровке, к созданию цветовой симфонии. Рубенса по

праву называют великим композитором цвета.

Родиной классицизма стала Франция. Если барокко отдает

предпочтение чувствам, то классицизм покоится на разуме. Высшей нормой и

идеальным образцом для него служит античное искусство. Главными его принципами

являются ясность, упорядоченность, логическая последовательность, стройность и

гармония.

Согласно классицизму, предметом искусства должно быть возвышенное

и прекрасное, героическое и благородное. Искусству налле- жит выражать высокие

нравственные идеалы, воспевать красоту и духовное богатство человека,

прославлять торжество сознательного долга над стихией чувств. Судьей искусства

является не только вкус, но и разум.

Классицизм разделяет основные положения рационализма и прежде

всего идею о разумном устройстве мира. Однако в понимании отношений между

человеком и природой он расходится с ним, продолжая линию ренессансного

гуманизма и считая, что эти отношения должны строиться на принципах согласия и

гармонии, а не господства и подчинения. В особенности это касается искусства,

одна из задач которого — воспевать гармонию человека с прекрасной природой.

Основоположником и главной фигурой классицизма в живописи является французский художник Н. Пуссен (1594-1665).В

своем творчестве он целиком полагается на рационализм Р. Декарта, считая, что

ощущение всегда частично и односторонне, и только разум может охватить предмет

всесторонне и во всей его сложности. Поэтому обо всем должен судить разум.

Пуссен почти всю жизнь провел в Италии, однако это не помешало ему

стать истинно французским художником, создавшим одно из глазных направлений в

искусстве, существующее до наших дней. Из итальянских мастеров наибольшее

влияние на него оказал Рафаэль. произведения которого являют собой идеальные

образцы законченного совершенства, а также Тициан, у которого все последующие

художники берут уроки чистой живописности.

Хотя Пуссен отдает предпочтение разуму, его искусство никак нельзя

назвать сухим, холодным и рассудочным. Он сам отмечает, что целью искусства

является удовольствие, что все усилия художника направлены на то, чтобы

доставить зрителю эстетическое наслаждение. Его произведения уже содержат в

себе два главных элемента искусства, когда оно становится вполне

самостоятельным и самодостаточным явлением.

Один из них связан с пластикой, создаваемой чисто художественными,

живописными средствами, комбинацией линий и цвета, что и составляет источник

особого, эстетического удовольствия. Второй связан с экспрессией,

выразительностью, с помощью которой художник воздействует на зрителя и вызывает

в нем то состояние души, которое испытывал сам.

Наличие этих двух начал позволяет Пуссену объединить интеллект и

чувство. Примат разума сочетается у него с любовью к плоти и чувственности. Об

этом свидетельствуют его картины «Венера и Адонис», «Спящая Венера»,

«Вакханалия» и др., где мы видим совершенного телом и духом человека.

В начальный период творчества у Пуссена преобладают полотна на

исторические и религиозно-мифологические темы. Им посвящены такие произведения,

как «Похищение сабинянок», «Взятие

Иерусалима», «Аркадские пастухи». Затем на передний план выходит

тема гармонии человека и природы. Она представлена в картинах «Триумф Флоры»,

«Пейзаж с Полифемом», «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой» и др. Природа при этом

выступает не просто местом пребывания человека. Между ними устанавливается

глубокое чувственное согласие, некая общность душ, они образуют единое целое.

Пуссен создал настоящие симфонии человека и природы.

В последние годы жизни художник отдает все свое внимание

воспеванию природы. Он создает поэтическую серию «Времена года».

Классицизм в архитектуре нашел свое идеальное

воплощение в Версальском дворце, построенном по воле французского короля

Людовика XIV. Этот грандиозный ансамбль включает в себя три величественных

дворца и огромный парк с бассейнами, фонтанами и скульптурами. Ансамбль

отличают строгая планировка, геометричность парковых аллей, величавость

скульптур, подстриженные деревья и кусты.

Реалистическую тенденцию в искусстве XVII в.

представляет прежде всего голландский художник Рембрандт (1606-1669). Истоки этой тенденции

находятся в творчестве итальянского живописца Караваджо (1573-1610), оказавшего

большое влияние на многих художников.

Искусство Рембрандта в некотором роде занимает срединное положение

между барокко и классицизмом. В его произведениях можно обнаружить черты этих

двух стилей, но без присущих каждому из них крайностей. В частности, его

знаменитая «Даная» выглядит весьма чувственной и плотской, но не до такой

степени, как это исполнил бы Рубенс. То же самое с классицизмом. Некоторые его

черты присутствуют в произведениях Рембрандта, но в них нет чистой,

идеализированной красоты, нет ничего величественного и героического. нет

патетики и т.д. В них все как бы ближе к земле, все гораздо проще,

естественнее, правдивее, жизненнее.

Однако главное своеобразие искусства Рембрандта заключается

все-таки в другом. Оно состоит в том, что благодаря ему в европейской живописи

возникло новое направление - психологизм. Рембрандт первым всерьез откликнулся

на известный призыв Сократа: «познай самого себя». Он обратил свой взор внутрь

себя, и ему открылся огромный и неизведанный внутренний мир, соизмеримый с

бесконечной Вселенной. Предметом его искусства становится неисчерпаемое

богатство духовной жизни человека.

Рембрандт как бы всматривается и вслушивается в бесконечные

переливы психологических состояний, неистощимые проявления индивидуального

человеческою характера. Отсюда такое изобилие не только портретов, но и

автопортретов, на которых он изображает себя в разные периоды жизни — в

молодости и старости, в разных состояниях — полным жизненных сил и после

болезни. В его произведениях портрет не только становится самостоятельным

жанром, но и достигает невиданных высот. Все его творчество можно назвать

искусством портрета.

Такой поворот во многом объясняется тем, что Рембрандт — в отличие

от католиков Рубенса и Пуссена — был протестантом. До появления протестантизма

человек не стремился сознательно отделить себя от других. Напротив, он не

мыслил себя вне коллективной общности. В Античности такая общность

поддерживалась политическими и моральными нормами. В Средние века христианство

усилило прежние основы общностью веры.

Протестантизм нарушил данную традицию, возложив главную

ответственность за судьбу человека на него самого. Теперь дело спасения становилось

прежде всего личным делом каждого индивида. В сознании западного человека

произошел глубокий сдвиг, и Рембрандт первым глубоко почувствовал происходящие

изменения, выразил их в своем искусстве.

О пристальном внимании к тайнам своей внутренней жизни, о поиске

своей, личной истины говорят многие работы начального периода творчества

Рембрандта, и прежде всего его автопортреты. Об этом же свидетельствуют такие

его картины, как «Апостол Павел в темнице», «Христос в Эммаусе» и др., где на

первый план выходят психологические переживания, размышления о смысле жизни и

бытия. В зрелый период и особенно после знаменитого «Ночного дозора» эти тенденции еще более

усиливаются. По-особому ярко они проявляются в полотнах «Портрет старика в

красном», «Портрет старушки». Картина «Синдики» становится вершиной искусства

группового портрета.

В последний период творчества Рембрандт все больше погружается в

глубины человеческого сознания. Он вторгается в совершенно новую для

европейского искусства проблему — проблему одиночества человека. Примером тому

могут служить его картины «Философ», «Возвращение блудного сына».